文 / 許瀚尹、樊婉貞

西方抽象注重形式創新,而我們更關注物質如何記錄存在、時間如何滋養精神。

金馬賓館當代美術館現正舉辦的《吟遊時空 — 霍剛、權純益》,將臺灣藝術家霍剛與韓國藝術家權純益並置於同一敘事中,從來不是偶然的選擇。正如策展人邵雅曼所言,臺灣與韓國在戰後現代化進程中,既共用「冷戰結構下的快速資本化與文化尋本」的集體經驗,又各有獨特的歷史軌跡:霍剛歷經戰亂遷徙,始終在尋找「超越地域障礙的世界語言」;權純益成長於韓國戰後現代化浪潮,以材料為媒介回應「本土文化與當代感知的碰撞」。這種「同中有異」的文化語境,讓兩位藝術家的抽象探索成為東亞抽象藝術的絕佳對話樣本:他們都跳出「以西方框架定義東亞抽象」的侷限,將本土經驗轉化為具有普遍性的藝術語言,恰如邵雅曼強調的「亞洲藝術的重要性,不在於地域標籤,而在於將亞洲視角轉化為世界能讀懂的語言」。

霍剛:從「東方畫會」到「國際坐標」

霍剛以「減法」為創作心法,其「超現實幾何抽象」源於東西方文化的深度交融;他的藝術歷程始終貫穿著一種「戰士般」的自主性,這種特質源於他對「獨特性」的追求,在與採訪者的對話中,93歲高齡的霍剛仍明確表達:「我每天畫畫都很重要的一件事,就是要知道人家畫什麼,我就是要跟人家不一樣。如果跟人家一樣,我就不是霍剛了。」

而他的市場軌跡,則折射出華人幾何抽象從「小眾認知」到「國際認可」的變遷。1932年生於南京的他,1949年隨國民革命軍遺族學校赴臺,1951年受恩師李仲生(臺灣現代藝術先驅)啟蒙,1956 年與夏陽、蕭勤等創立「東方畫會」。有意思的是,在教學中,李仲生從不侷限於傳統課堂,而是帶學生在充滿巴黎氣息的咖啡館中交流,以「提問式碰撞」替代「灌輸式教學」,每個學生需提前準備創作思路,否則會被他尖銳追問「你到底是什麼」。這種「挑戰慣性思維」的方式,讓霍剛從小就摒棄「模擬大師」的路徑,轉而養成「主動尋找差異」的創作習慣。這段「戰亂中尋藝術出路」的經歷,讓他早期作品充滿「超現實的隱喻」。

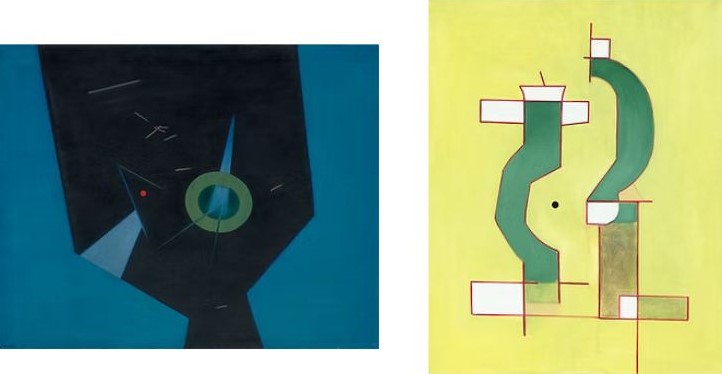

之後他從受到祖父(南京書法名家霍銳)中國書法的空間造型中汲取靈感,將漢字結構點、橫、豎、撇與書寫節奏融入畫面,線條的排布如書法落墨般兼具理性與詩意。據策展人郭東杰在蘇富比時期的研究,霍剛 1955 年的《夢幻 2》(粉彩紙本,25×35cm)是其「抽象萌芽」的關鍵:「畫面裡雖有具象元素,但線條的節奏已顯漢字結構的影子,這是他後來『幾何抽象』的起點。」這種對傳統的轉化,也對應了邵雅曼所說的東亞抽象「收斂」特質的體現:日復一日對幾何秩序的打磨,如同「固定的內觀時間」,在極簡形式中凝鍊精神厚度。

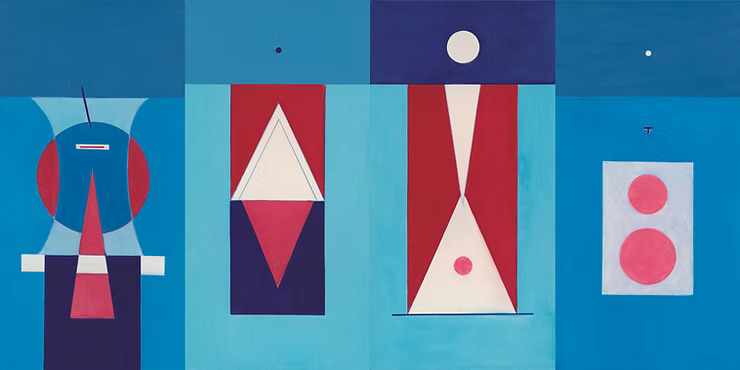

1964年旅居米蘭五十年間,成為霍剛藝術語言的「定型期」。他坦言,初到歐洲時「既興奮又困惑」:「看到很多年輕人畫超現實,我突然覺得『這不是我要的獨特性』,後來接觸蒙德里安、封塔納的作品,才明白『幾何也能有詩意』。」這段經歷讓他將「西方幾何的理性」與「東方書法的筆意」融合。「圓象徵宇宙、方象徵大地、三角象徵人」的形狀隱喻,細品霍剛的幾何色塊,能發現漢字的影子(如「川」、「目」、「女」的隱藏形態)。例如《 Abstract 2019-044 2019 抽象2019-044 》以精準的色彩遞進與線條排布,傳遞出「感覺的真實」而非「視覺的真實」,如同指揮家般透過畫面節奏調動觀眾的情感共鳴。

轉折點。據采泥畫廊負責人回憶,最初接觸霍剛時,「只是覺得這個老人家像歷史裡的一段記憶」,2016 年正式開始經營他,完全是「因緣際會,沒有刻意強求」。這種「非功利性」的合作,恰好契合霍剛「不被市場裹挾,獨自面對藝術、不隨波逐流」的創作態度,拒絕重複過往成功或迎合市場風格。郭東杰在推動其市場時,特意強調這一獨特性:「霍老師的幾何不是對西方的模仿,而是『漢字空間的抽象轉化』。比如《抽象 2024-007》裡的『川』字形結構,懂書法的人能一眼看出,這就是他區別於其他幾何抽象藝術家的核心價值。」

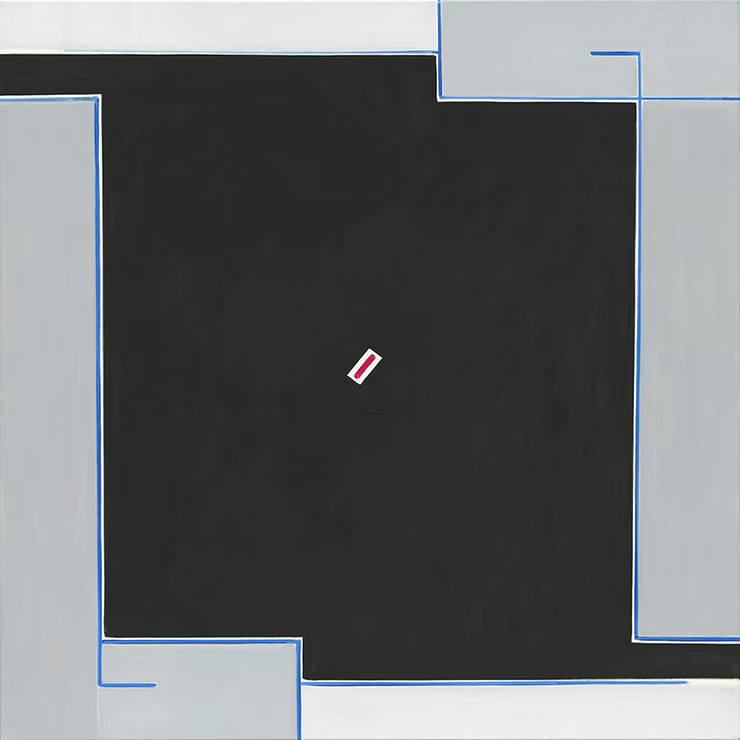

霍剛的市場軌跡,更離不開「經歷與作品尺幅、價格的聯動」。他在米蘭時期因「工作室小、義大利藏家偏好小幅」,作品多為 100×80cm 以下(如 1970 年代作品多為 72×53cm),返臺後「創作空間擴大」,才出現 200×100cm 的大幅作品(如《乾坤》三聯畫)。市場上,早期小幅作品因「歷史意義」單價更高:2024 年香港蘇富比上,霍剛 1968 年《無題》(80×200cm,油彩畫布)以 150 萬港幣成交;而後期大幅作品則因「視覺張力」受機構青睞,南京金陵美術館 2024 年個展就收錄其 2020 年《抽象 2020-005》(100×100cm),稱其「在有限中趨向無限的精神性」。在此作品中極簡構圖營造出深海般的寧靜,在有限的畫面中趨向無限的精神維度。霍剛的時間是「凝結的」,他將記憶、靈性感與東方哲思濃縮於幾何秩序之中,讓每一條線、每一塊色面都成為精神節奏的載體。