李光裕的雕塑作品雖根植於東方哲學與山水美學,卻也流露出他對立體主義與超現實主義的深刻熱愛。李老師說:「我的作品展現了一種國際性的融合,這是我創作的一大特色。西方觀眾能理解,卻會看到與西方風格截然不同的表達;東方觀眾則能從中感受到屬於東方的內涵。」

外在的景觀與雕塑的呈現,總是與內在的心境相互呼應。李光裕的創作方法,始終圍繞着哲學或精神「空」與「有」的概念。「整個造景不管是時間或者是空間的感覺,總是會不斷的成長。所以等於是說,我的能力只能做一半,另一半要交給老天爺。」順應萬物本態而創作,再將其轉化為個人美學,是李光裕作品中的一個核心精神,「它的狀態不是一個靜態的標本,它一直在變化,你必須在這個變化裏面,不斷地作出調整。」

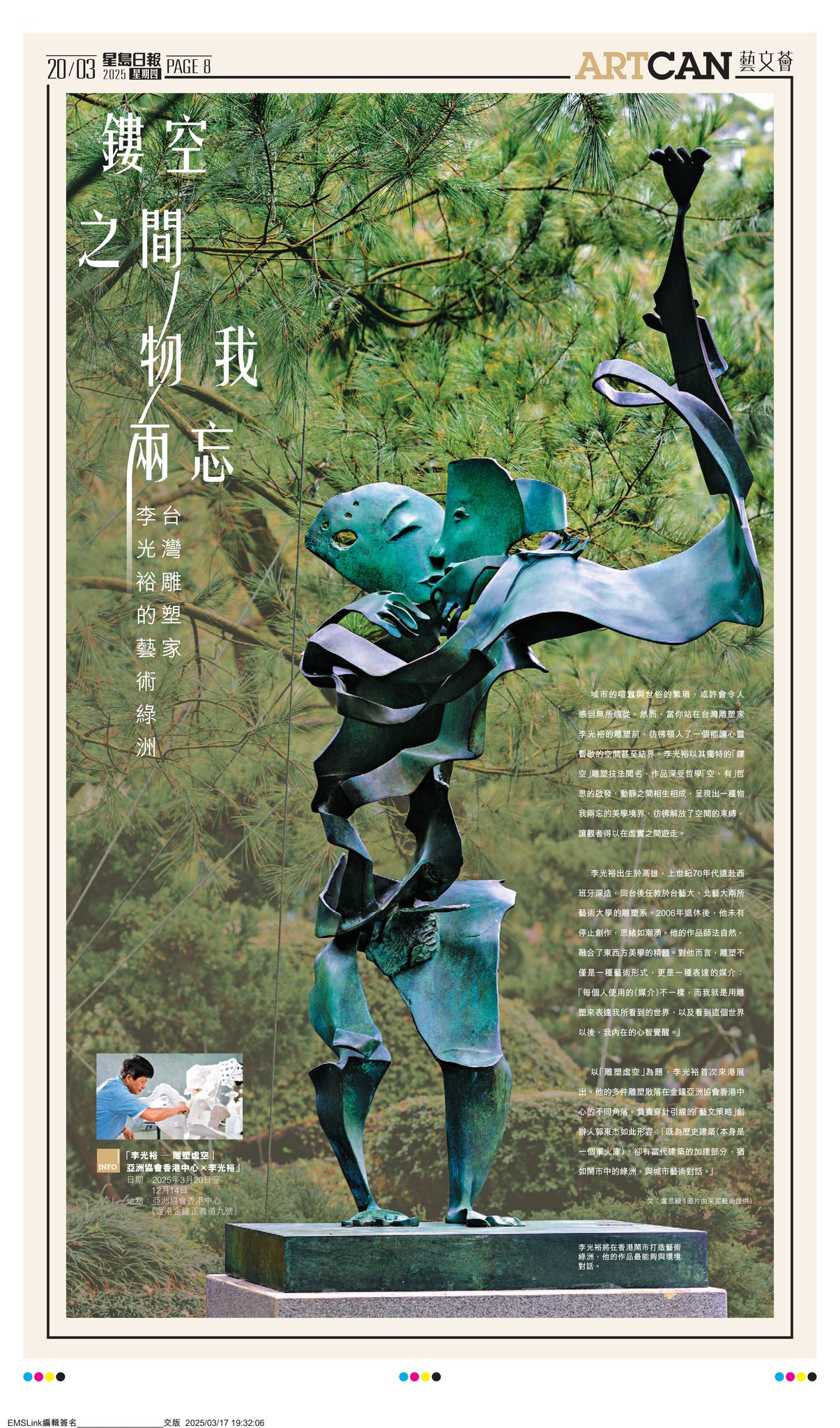

李光裕的創作核心在於「打破雕塑的封閉性」,通過釋放空間來探索「空」與「無」之間的微妙關係。

外在地景與雕塑的呈現,總是與內在的風景同一。李光裕的造景方法,經常圍繞「空」跟「有」的哲學或精神概念。

近來,李光裕的創作態度圍繞佛家常強調的「不執着」:「我們歷經的世界甚麼都有,但它不是虛無主義。你在『有』之中,不執着這個或那個;你同時在矛盾的兩端,但是你會清楚它往哪裏去,它是通往一個寧靜的世界,一個清明的世界。」

首次來港展出,以「東方空境」為題,儼然為觀眾帶來他幾年創作的一個總結,以至對空性的理解。在李光裕眼中,香港人口密集,發展速度或步伐都非常快速,藝術於此,像是一種抵抗。「我的作品講究的是寧靜以及穿透。這跟你平常忙於世俗事務是不一樣的狀態。在那麼慌忙、快速的狀況中,你(觀看作品時)整個人心就會安靜下來;你心安下來,智慧自然會產生。」

文:盧思穎