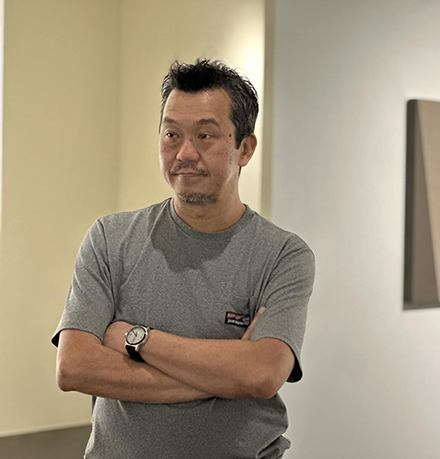

1967年生於台灣花蓮,畢業於英國國立蘭卡斯特大學(University of Lancaster)當代藝術學院(LICA),取得視覺藝術博士學位。其創作歷程橫跨數十年,始終在理性的結構佈局和感性的情感詩意之間流動,形塑出兼具精神厚度與抒情質地的抽象美學。

1967年生於台灣花蓮,畢業於英國國立蘭卡斯特大學(University of Lancaster)當代藝術學院(LICA),取得視覺藝術博士學位。其創作歷程橫跨數十年,始終在理性的結構佈局和感性的情感詩意之間流動,形塑出兼具精神厚度與抒情質地的抽象美學。

宋曉明的創作脈絡,始於對圖像本質的深刻探問,在視覺與觀念層面同樣引人入勝。紙膠帶作為其創作中不可忽視的符號,不僅是一種形式的標記,更成為時間、轉變與真實/幻象之間關係的象徵,用以回應寫實主義的侷限,並在遮蔽與顯露之間構築出內在思維與外在風景的交織層次。

2020年,宋曉明在個展「潮間帶」中展現了對家國記憶的凝視。他以直覺記憶擷取海岸切片,結合寫實技法描繪紙膠帶遮蔽視線,使畫面化為內在反思的觀景窗。作品中的模糊風景既是遺落地景,也似記憶投影,在平靜海平線下蘊含童年、遷徙與過往歲月的情感深流。

而在2022年「具象詩」一展中,宋曉明運用雙聯、多聯畫形式,以及刻意保留的細小間隙,回應分離與修復的命題。紙膠帶在此不僅作為形式語彙,更是連結畫面結構與理性邊界的關鍵,表現出宋曉明對寫實主義的淡化,並將極簡語彙轉化為更細膩、堅定的思辨與表述。

於2025年發表的個展「空白敘事」中,宋曉明進一步挑戰圖像的敘事邏輯。他以「去敘事化」為策略,斷裂觀看與理解之間的慣性連結,使觀者在不確定的圖像面前進行解碼與思辨。他的畫作不提供單一解釋,而是開啟一種多重層次的思考與情感觸發。

宋曉明的繪畫並非情感的直接宣洩,亦不是取悅觀者的視覺操作。他重新定義了當代抽象繪畫的表達,使其藝術實踐成為觀看、存在與意義建構的持續辯證。