藝術家楊北辰因為善的執著,讓漂泊靈魂與亙古經典,相約在他的刻刀下,成為疫情中的珍貴亮點。

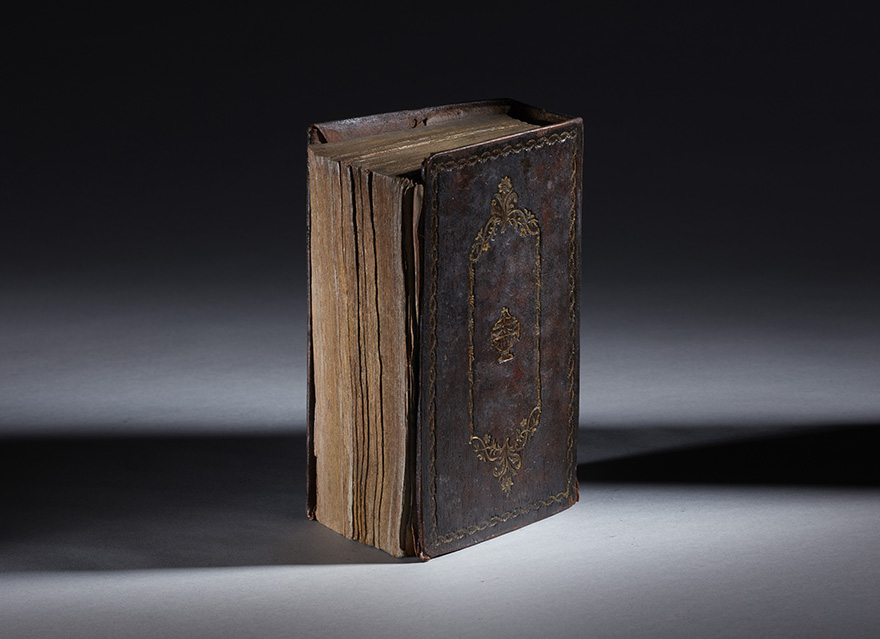

《謄刻古籍 No. 14-新約聖經/詩篇》,桂楠木、油畫顏料、凡尼斯。(采泥藝術提供)

《謄刻古籍 No. 14-新約聖經/詩篇》,桂楠木、油畫顏料、凡尼斯。(采泥藝術提供)

在這個強調速度、熱衷賺容易錢的時代,還有人會為古書冊孜矻雕刻?藝術家楊北辰的沉潛與龜毛,跌破大家眼鏡。因為善的執著,讓漂泊靈魂與亙古經典,相約在楊北辰刻刀下,成為疫情中的珍貴亮點。

20日獲邀到采泥藝術欣賞「與她相遇─楊北辰十日展」。這是一次智慧與美麗的相遇,也是漂泊靈魂與亙古經典的相約,在楊北辰的堅持下,美夢成真。

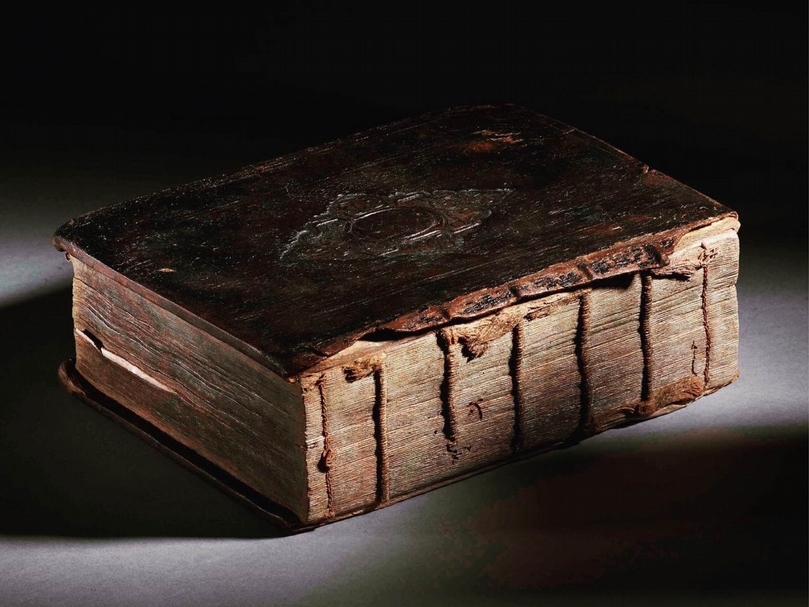

對於《歷史系列》作品的觀看,楊北辰側重在如何透過對這些珍貴古籍的樣態進行擬仿,作品為《騰刻古籍No.11-聖經》局部,桂楠木、油畫顏料,15.3×10.3×7.3,2019(尚未上色)。

精雕細琢,幾可亂真

目前在四川美院雕塑系擔任專任副教授的楊北辰,被公認是華人當代寫實雕刻領域的代表性藝術家,他並沒有因為奔波兩岸,忙碌教學而耽誤創作。從2016年開始進行的《歷史系列》(The History Series)創作,前後4、5年的心思投入,推出了這次34件「幾可亂真」的優質展覽,小巧而精緻,為臺灣當代藝術的深度與廣度,留下見證。

今年正好50歲的楊北辰是臺北人,1999年畢業於臺北藝術大學美術系,然後負笈西班牙留學。他先進入西班牙薩拉曼卡大學,2年後獲得美術創作研究所碩士,接著轉赴西班牙瓦倫西亞大學,取得當代雕塑藝術研究所博士,是國內少數在西班牙取得雕塑博士的當代藝術家。

楊北辰擅長以手中雕刻刀,在整塊原木上,精雕細琢,揣摩他自身或週遭人的生活性物件,創作出栩栩如生的紙箱、手套、皮包、大衣、皮鞋等,被認為是華人當代寫實最具代表性的藝術家之一。

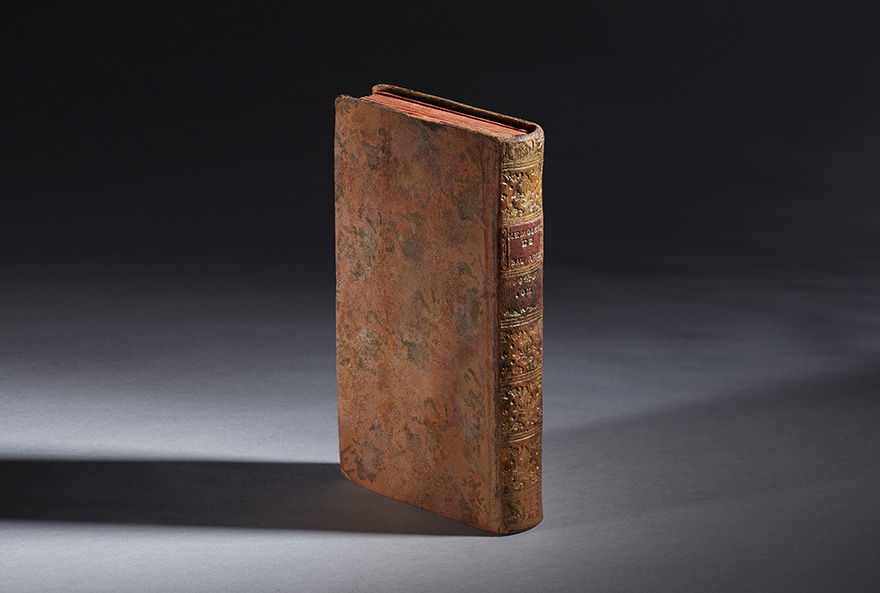

這回撇開私人情感,挑戰更陌生與遙遠的文明古籍,落實20年前異國留學的美妙情緣。極端精細的雕刻手法,配合高度擬真的著色表現,來模擬斑駁老舊的古老書籍。不管是柔薄內頁,還是陳舊老化的硬裝書皮,甚至書腰上的金屬配件,肌理分明,幾乎令人在視覺上無法辨別材質真偽的超級寫實木雕作品,令人欽佩。

疫情當中,采泥藝術為楊北辰舉辦的30多件作品10日展,採取邀請制,讓貴賓可以親自聆聽楊北辰的導覽,分享他孜矻創作下的心情故事。

對這些古籍的「純然無知」楊北辰才得以更純粹地意識到它們的特殊美感價值,作品為《謄刻古籍 No. 12–基督徒之從生至死歸屬於基督》,桂楠木、油畫顏料,21.4×17.5×7.3cm。

對這些古籍的「純然無知」楊北辰才得以更純粹地意識到它們的特殊美感價值,作品為《謄刻古籍 No. 12–基督徒之從生至死歸屬於基督》,桂楠木、油畫顏料,21.4×17.5×7.3cm。

伯樂識馬,千里知音

20日下午3時,抵達采泥藝術,互助營造董事長林志聖已捷足先登,無獨有偶,21年前的伯樂貴人也出現。1999年楊北辰大學畢業,準備出國深造之際,為了籌備盤纏,他參加了臺北中銘畫廊的聯展,首件參展作品《手套》,被雄獅鉛筆董事長李翼文相中買下。那筆款項,正好解決了楊北辰飛往西班牙的機票錢。第一次展出作品就獲收藏,千里馬之於伯樂的知遇之恩,楊北辰銘記在心。21年後,李翼文與劉如容伉儷雙雙出現采泥展覽現場,重提往事,溫馨滿溢。企業家提攜後進,當年的識才惜才,眼光與胸襟,成為佳話。另一位貴人,則是信源企業董事長楊麗芬。她對於公私藝術活動,也是出錢出力,熱心參與,一路收藏了不少藝術佳作。這回應邀觀展,對於正值創作成熟期的楊北辰,楊麗芬對他鼓勵有加。站在作品前,楊麗芬安靜聆聽解說,追續古籍當代藝術化的可貴緣起。

歷經風風雨雨,楊北辰對於周遭的人情事故,有著比同儕更多的體悟。此時此刻,臺灣意識、臺灣價值崛起,楊北辰拿出具體行動證明,不管創作或教學,「僅此一家別無分號」,都成為他的鮮明註記。

同樣留學西班牙的雕塑家李光裕,與他亦師亦友。楊北辰最早的藝術啓蒙在復興美工,後來考進北藝大美術系。拿筆作畫的訓練,才是他的專長,寫實雕刻,完全是自行摸索。他以素描滿分進入北藝大時,李光裕就對他曉以大義:藝術家需要高度悟性,不是光靠埋頭苦幹而已,以及創作進行時,如何拉出距離,讓自己與作品對話,產生共鳴,也是精進創作不二法門。楊北辰銘記叮嚀,也用相同的口吻,提醒他的學生。

當年上泥塑課時,李光裕為了讓他們深刻了解粗獷肌理的意義,特別選擇西班牙作曲家薩拉沙泰(Pablo de Sarasate)創作於1878年的《流浪者之歌(Zigeunerweisen, Op. 20)》兩種版本來講解。一首華麗流暢,另一首老練滄桑,繼而問楊北辰感覺,讓他學習到藝術創作真正的質感,與生命力的重要性,從而讓他清淅分辨出看熱鬧與看門道的差異。

自己當老師後,楊北辰也有嚴苛的自我要求。當他面對海峽兩岸學生不同的背景養成,總是因材施教,因而打出名號,他的授課,甚至在競爭激烈的川美校園,被學生譽為「心靈雞湯」。

藝術家 楊北辰

藝術家 楊北辰

寫實創作,一絲不苟

回到創作,楊北辰更是一絲不苟,謹慎對待。

走上超寫實創作,本身就是個挑戰,而創作題材的選擇,學問也很大。以前,他對於故事與記憶,特別感興趣,比如某人穿過的一件皮衣、一雙高跟鞋、一個公事包等等。楊北辰習慣透過對物件,進行冷靜緩慢的複刻,來呈現深刻而抒情的側寫,敘述這些物件背後的點點滴滴,作品在維肖維妙之中宣洩情感。

近年來,楊北辰挑戰疏離遙遠的歷史文明,在陌生物件當中,深掘出塵封隔世的悠遠深情。從不認識的狀態,掘挖出沉潛美感。冰冷刻刀,如何雕出火花,這樣的挑戰難度更高,更艱鉅。

當然,故事緣起,必須從楊北辰負笈海外留學說起⋯。

1999年,楊北辰抵達西班牙後,進入薩拉曼卡大學美術創作研究所就讀。那是西班牙最古老的高等教育機構,同時也是歐洲第三古老且仍在運行的大學,2018年曾舉行過建校800週年校慶。

楊北辰描述,該校圖書館的古老悠遠,就像電影中的魔法學院。置身歷史建築,強烈的時空感受,尤其圖書館裡帶著斑駁歲月感的牆與櫃,見證荏苒光陰的古籍善本,令他沉迷不已。

楊北辰十分著迷那份斑駁歷史感,可是當時他初出國門,青澀稚嫩的閱歷,以及拮据的口袋,都不足以讓他花大錢買材料,承擔古文明的再創造。然而,他立下志願,假以時日,一定要再續那份異地相逢的文明容顏。

這個等待,足足花了他17年。2016年起,他開始動刀還願。

持抱著對西班牙母校圖書館那一牆古文明的懷念,2015年,當他獲知古籍的購藏渠道,他開始分批買下令自己感動的古籍,並著手進行了《歷史系列》(The Object of History Series)的創作。

然而,雕刻是複刻出古籍外型的神似,還是要探索內在靈魂?楊北辰雖然以數世紀歷史的珍貴古籍作為擬仿的對象,但自許身處21世紀的當代藝術界,他以「古籍」作為某種借題或符號,來刻畫表達自己對於「歷史感」、「記憶感」、「文化感」與「知識感」等等抽象的經驗和感受。這是個難度很高的使命,但對楊北辰來說,是天注定的緣份,彷彿別無選擇。

《歷史系列》的作品,楊北辰期待自己能邁向 「隱斂」的創作狀態,作品為《謄刻古籍 No.13–基督教奉獻中的引導天使》,桂楠木、油畫,14.5×9.4×4.1cm。

《歷史系列》的作品,楊北辰期待自己能邁向 「隱斂」的創作狀態,作品為《謄刻古籍 No.13–基督教奉獻中的引導天使》,桂楠木、油畫,14.5×9.4×4.1cm。

記憶系列,寓幻於真

綜觀楊北辰一路以來的寫實雕刻創作,都是借有形的、視覺性的寫實雕刻為方法,進一步表現其無形的、感覺性的感受,一如他對於《記憶系列》(The Object of Memory Series)創作的思考,其實都是透過對特定物件的摹刻,來側寫物件背後那些屬於他自己或他人的情感或記憶。

對楊北辰而言,歷經數百年時間、跨越數千里距離、輾轉來自歐陸各地的古籍,其實是陌生的,如同一個個來自遠方的神秘旅人。然而彼此之間存在語言與知識隔閡,反而拉出距離,更凸顯出其迷人、知性和美麗一面。

或許正因為創作者對古籍的「純然無知」,才得以更純粹意識到,他們身為「古老知識載體」本質以外的特殊美感。楊北辰在距離與陌生感中,加注溫度,展現出另一種內涵深度,以及來自時間積累的滄桑美學。

以雕刻刀進行「非知識性閲讀」,作為體現其中所蘊藏的各種有形或無形的厚重量體感受,作品為《謄刻古籍 No. 10–備忘與諮商》,桂楠木、油畫顏料,17.3×10.5×2.9cm。

雖然楊北辰花費相當的時間,對於所謄刻的古籍原件,做了有限度的研究與考察,但主要是為了讓完成後的作品,能夠加上合適的標題,並且期待能透過對原物件身份的理解,以幫助自己創作情感的融入與投射。

因此,對於《歷史系列》作品的觀看,楊北辰期待側重在如何透過對這些珍貴古籍的樣態進行謄刻擬仿。正是以雕刻刀進行「非知識性閲讀」,作為體現其中所蘊藏的各種有形或無形的厚重量體感受。

也許,少部分觀者有可能陷入的理解誤區,是將「歷史」與「歷史感」、「知識」與「知識感」混淆,陷入對藝術家所擬仿的古籍原件進行其文本、年代、語種、出版等等屬於「古籍善本研究」的探究。

識才惜才,藏家與藝術家的相知相惜,成為佳話。

識才惜才,藏家與藝術家的相知相惜,成為佳話。

楊北辰解釋,觀看他早些年《記憶系列》舊作,如同欣賞曲風多變的流行音樂,觀者很容易在樣態繁多的表現中,找到共鳴,並且為那些作品能對各種不同質感擬仿(例如紙張、纖維、皮革等)和不同細節處理(像皺摺、縫線、拉鍊等)的視覺衝擊,感到驚豔或讚嘆。但轉視這個「歷史系列」作品時,觀看經驗很可能會轉而彷彿初次聆聽古典音樂般,對那些看似序列工整、結構相似的旋律(作品)變化初感平淡。聽眾(觀者)如果能隨之調整出相對應的聆賞審美狀態,那就可以通抵勝境,真正察覺出其中更深層、更隱晦、更細緻的幽微變化。

「正如一位專深的古典樂迷,不但能精準地辨別出相同樂曲的不同演奏家版本,還能夠感受出其中微妙卻關鍵的詮釋差異。」擔任教職的楊北辰,妙語連珠,他甚至搬出巴哈的無伴奏奏鳴曲作詮釋。

楊北辰強調,藝術家經歷自身創作研究的探索過程,往往會發生4個階段的表現轉變:求、現、隠、放。而《歷史系列》的作品,正是他期待自己創作生涯的轉型與蛻變,能真正邁向「隠斂」的更深刻創作狀態。

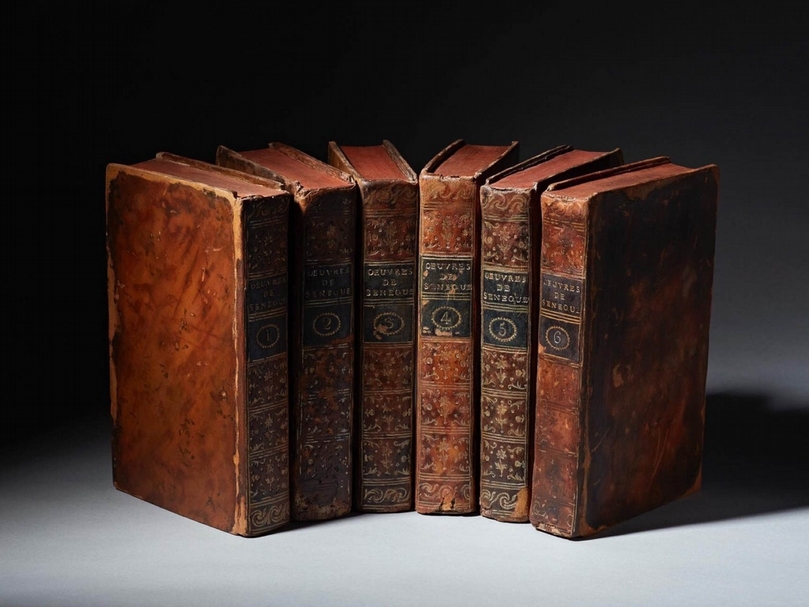

西班牙母校的悠久歷史,是楊北辰創作的最初動機,作品為《騰刻古籍 No.3-哲學家塞內卡作品》,桂楠木、油畫顏料、凡尼斯 ,共計6本古籍,平均尺寸:13x21x4cm,2018-2019 。

西班牙母校的悠久歷史,是楊北辰創作的最初動機,作品為《騰刻古籍 No.3-哲學家塞內卡作品》,桂楠木、油畫顏料、凡尼斯 ,共計6本古籍,平均尺寸:13x21x4cm,2018-2019 。

楊北辰:「每一本歷經歲月與漂泊的古籍,都是自帶智慧與美麗的陌生人,我因為雕刻與她們相遇和相識。」

戮力求善,珍惜當下

李光裕曾將藝術簡單的區分為「真、善、美」等三大類型。觀念性的當代藝術,是屬於求「真」的一類;視覺性的古典藝術是屬於求「美」的一類;而肢體性的行為藝術是屬於「善」的一類。看遍雕塑界的表現,李光裕曾言楊北辰創作真正的價值,不是「美」,更不是「真」,而是「善」。這個「善」是一種追求極致的態度,像謝德慶的行為藝術作品,就屬於「善」。所以李光裕非常肯定楊北辰的雕刻,貴在求「善」的執著。一針見血,發人深省。

面對這次疫情所帶來的慌亂、焦慮與傷痛,楊北辰感慨萬千。他說,生命真不會按照人類所規劃的步伐,依序前進,對於偶爾乍現的短暫美好,更值得每個人去感謝珍惜。

「與她相遇」的十日小展,乍看是臨時起意,但楊北辰以疫情中相似的感悟心情,回眸孜矻成果,也分享階段性自我實現,更重要的,舉步半百人生後,如何跨出知天命下的嶄新未來。

當然,好東西,要和好朋友分享,這幾天,楊北辰卸下所有忙碌與牽掛,廝守在采泥藝術展場,等待真正願意交心探索、切磋琢磨的有心人。

「每一本歷經歲月與漂泊的古籍,都是自帶智慧與美麗的陌生人,我因為雕刻與她們相遇和相識…。」楊北辰繼續分享這美好善緣與生命故事,作品的超寫實、超文明,不只令外界印象深刻,更使我肅然起敬。

與她相遇–楊北辰十日展

展期:2020.03.19-03.29

地點:采泥藝術

地址:台北市大直敬業一路128巷48號1樓

原文傳送門:https://artouch.com/art-views/art-exhibition/content-12336.html