Ho Kan integrates Eastern calligraphy and the art of seal carving with a minimalist yet poetic visual language to develop his distinctive, Eastern lyrical abstraction. He starts with elemental points, and, from them, he creates his own philosophy about the arrangement of the image, validating the existence of each element.

零派由德國藝術家海因茲馬克(1931- )與奧托皮納(1928-2014),於1958年發起「零派運動」(ZERO movement),後加入了昆瑟烏克(1930- ),三人為創始成員。1963年,三人共同發表了一首短詩「Zero is silence. Zero is the beginning. Zero is round. Zero spins. Zero is the moon. The sun is Zero. Zero is white. The desert Zero. The sky above Zero. The night.」,表示「零」是一切新的起點,相當強調展現純色的張力,並透過材料展現光、空間的運動。即便有核心成員,但他們強調,零派不是一個組織,沒有特定的領導人、沒有祕書,甚至沒有「成員」,他們在乎的是,在藝術中人與人之間的關係,或說,在人際中藝術與藝術之間的交流。由於它無嚴格的宣言或成員資格規定,零派像是一波一波的浪潮,具漣漪效應影響著許多藝術家。而封塔納、伊夫克萊因(1928-1962)、皮耶羅曼佐泥(1933-1963)等人,許多強調材質、純粹、運動、空間等關鍵字的藝術家,都是零派團體(ZERO Group)成員。上述三人,也與零派核心成員相當緊密,尤其封塔納是當中年紀最長的前輩藝術家,時常像父親的角色與這些藝術家們交流。零派可以說是戰後出現,能在歐洲、美洲、亞洲的藝術圈,以不同力道並交織著,具有感染力的藝術運動。

走訪霍剛的黃金年代

郭東杰談霍剛

十一月初(11月2日),於藝非凡舉辦的講座「霍剛和他的米蘭」,由蘇富比香港 亞洲區董事郭東杰主講。郭東杰為蘇富比「亞洲現代藝術部」的銷售主管,也是蘇富比拍賣官。因職業的關係,必須高度關注藝術動態、熟悉藝術發展脈絡,再加上學習「中國文學與歷史」背景的他,在這次講座中,循序漸進的從時代背景談起對當時藝術流派發展,漸縮到霍剛個人風格養成,最後再以蘇富比經手過35件霍剛作品,來解析其創作。

本篇展覽專文,以此場講座內容為架構,再由筆者補充其時代背景,並擷取霍剛紀錄片自述, 分為四大段落:「二戰對全球藝術發展之影響」、「戰後全球抽象藝術流派」、「東方畫會到龐圖國際運動」、「霍剛繪畫形式分析」。讓我們能更了解這位臺灣第一代抽象藝術家,亦是東方畫會創始成員,一塊兒走訪霍剛的黃金年代,一同感受至今依然充滿活力的創作能量。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(圖片出處/Fondazione Lucio Fontana)

封塔納在1951年,為第九屆米蘭三年展創作了一件霓虹燈結構的作品,超過100米的霓虹燈以不規則旋繞的方式,與塗著「喬托的藍色」的天花板結合在一起。由於封塔納的空間裝置作品都是現場製作,展覽後隨即拆除,只留下照片檔案。

2017年,位在米蘭的Pirelli Hangar Bicocca藝術空間與封塔納基金會合作,由Pirelli Hangar Bicocca藝術總監Vicente Todolí、藝術史學家Marina Pugliese和藝術修護專家Barbara Ferriani三人共同策劃了展覽「Ambienti/Environments—Lucio Fontana」,從書信、照片、影片、報章、建築藍圖等文獻資料,重新製作九件封塔納的空間裝置作品,將過去時空帶回到大家眼前。

【說明】

當時在義大利除了封塔納提出的空間概念之外,1967年義大利評論家切蘭特(1940-)提出了貧窮藝術一詞,來形容當時義大利一群風格類似的藝術家。所謂的貧窮,指的是媒材表現上,選擇平易近人也唾手可得的日常(廢棄)材料,如布料、樹枝、玻璃、紙張等,精神上是為抵抗消費主義所帶來的價值定義,強調藝術無高貴與貧窮之分,所有的意義都是’藝術家所賦予,如此返回樸實卻充滿冒險的行動,削弱藝術與日常的分野。同時期被討論的還有觀念藝術與地景藝術(Land Art)。

在1964年去到米蘭的霍剛(先赴法國,短暫停留後再到米蘭),正處在我們現在所形容「米蘭的黃金年代」(指60-70年代),不論在文學、音樂(當然包含霍剛相當喜愛的歌劇)、藝術、設計、時裝上,都具有突破性的思維與創造力,也出現不少留名青史的重要人才。同時,米蘭亦是歷史悠久又古典的城市。霍剛也形容初到米蘭的印象「雖然老舊,卻很精看」。再加上當時藝術家之間交流頻繁(如封塔納、卡爾戴拉拉等人),都是非常珍貴的互動,這些形而上與形而下的刺激,乃至於日常生活與經驗累積,都感染滋養著霍剛。

德國(西德)|零派 Zero

零派由德國藝術家海因茲馬克(1931- )與奧托皮納(1928-2014),於1958年發起「零派運動」(ZERO movement),後加入了昆瑟烏克(1930- ),三人為創始成員。1963年,三人共同發表了一首短詩「Zero is silence. Zero is the beginning. Zero is round. Zero spins. Zero is the moon. The sun is Zero. Zero is white. The desert Zero. The sky above Zero. The night.」,表示「零」是一切新的起點,相當強調展現純色的張力,並透過材料展現光、空間的運動。即便有核心成員,但他們強調,零派不是一個組織,沒有特定的領導人、沒有祕書,甚至沒有「成員」,他們在乎的是,在藝術中人與人之間的關係,或說,在人際中藝術與藝術之間的交流。由於它無嚴格的宣言或成員資格規定,零派像是一波一波的浪潮,具漣漪效應影響著許多藝術家。而封塔納、伊夫克萊因(1928-1962)、皮耶羅曼佐泥(1933-1963)等人,許多強調材質、純粹、運動、空間等關鍵字的藝術家,都是零派團體(ZERO Group)成員。上述三人,也與零派核心成員相當緊密,尤其封塔納是當中年紀最長的前輩藝術家,時常像父親的角色與這些藝術家們交流。零派可以說是戰後出現,能在歐洲、美洲、亞洲的藝術圈,以不同力道並交織著,具有感染力的藝術運動。

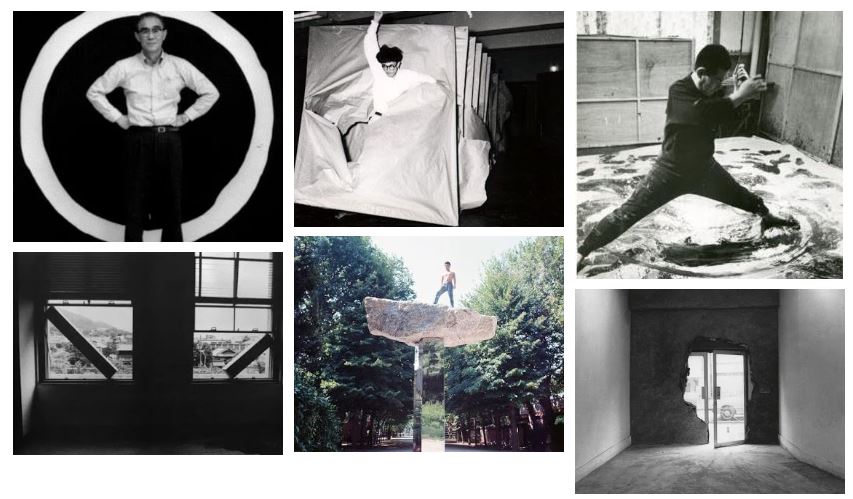

日本|具體派 Gutai、物派 Mono-Ha

具體派由藝術家吉原治良(1905-1972)帶領組成,創立於1954年,是日本戰後第一個誕生的藝術團體,全名為「具體藝術協會」。所謂的具體,是為要具體展現「精神自由的證據」。吉原治良相當強調藝術絕不能模仿他人,這個想法是來自1929年,曾與前輩藤田嗣治一次的長談,相當欣賞藤田嗣治對藝術的理念,因此傳承了絕不模仿的觀念,鼓勵成員去創造屬未來的藝術。不忌任何創作技法與媒材,在反傳統並追求原創性的推動下,出現表演與藝術的結合,開啟身體與物質的對話,重新定義材料與技法。具體派幾乎是偶發藝術、表演藝術、行為藝術、參與式藝術的先例,是在戰後出現於亞洲相當充滿開創精神的藝術團體。

有具體派作為精神前導,在60年代後期出現了物派。物派並非是一個團體,較像是有共同信念的藝術家漸漸歸類出的成果,物派,字面上呈現「物」,媒材上把關注的對象放在木頭、石塊、鐵板、玻璃、紙張等,不經加工轉化的天然素材,但真正的精神在於人介入之後,改變了人與物、物與物、物與空間,三者與人所賦予精神層面的關係,展現互相依存的狀態。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

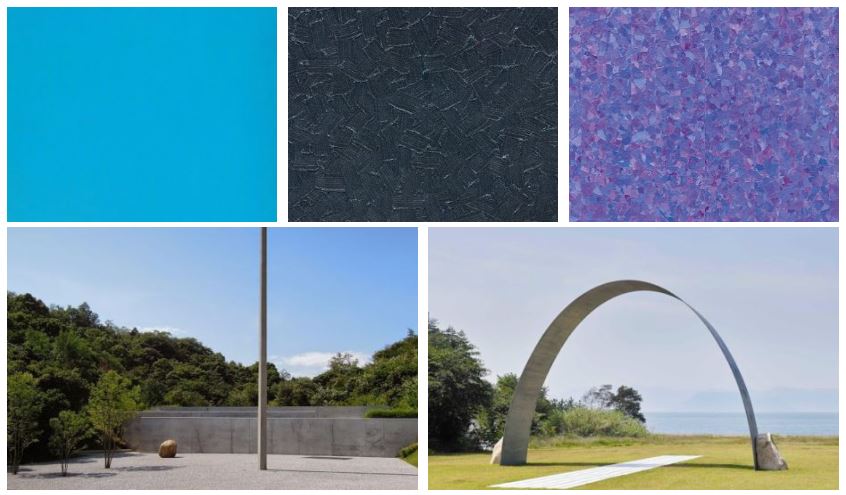

韓國|單色派 Dansaekhwa、物派 Mono-Ha

戰後的韓國,處在一段政治動盪不安的時期,當時的局勢在年輕藝術家之間,竄起一股反體制行動,捨棄過往的藝術風格,朝向更加內化的抽象藝術,也在全球化的趨勢下,以哲學式的思維回溯自身民族特性,使單色畫在韓國成為戰後最重要的抽象風格。單色畫的精神,是透過重複的繪畫動作,達到定心與冥想的精神層次,也利用色彩與媒材的本質,創造紋理與肌理的物質層次。

而日本物派能在韓國延續,關鍵人物為當年留學日本的藝術家李禹煥(1936-),是提及物派不可忽略的藝術家,也是在日本推動物派的關鍵人物。

全球|龐圖國際藝術運動 Punto International Art Movement

龐圖國際藝術運動是在1961年籌備於米蘭,由義大利藝術家卡爾戴拉拉(1903-1978)、日本藝術家吾妻兼治郎(1926-2016),與東方畫會成員中的蕭勤(1935-),三人共同發起「龐圖藝術運動」(或稱,點藝術運動)。「 Punto」,譯「龐圖」,在義大利文中為「點」之意,象徵著始與終,是開始,也是結束,富有東方哲思。成立後又邀請更多藝術家的加入,在1962年舉辦第一場展覽,其宣言:「在於了解『無限』中之『有限』的條件,其思想的現實性及對生命真諦之領悟。」並解釋,藝術家應該成為人類精神的代言者,去探討更多生命之領悟的道理,藉由藝術傳遞給他人。

由於「龐圖」的宗旨在乎精神層面勝於表現形式,因此舉凡繪畫、雕塑、音樂、詩人等,都可以成為參與的藝術家,第一屆展覽之後,成員數量快速成長,且相當國際化(成員包含前面提到的封塔納,當然更少不了霍剛),是當時東西方一項重要的交流運動,更讓東方哲思的藝術觀念,深根於全球成為共同語言。

【說明】

十九世紀末到二十世紀初,這段期間西方人漸漸開始對中國水墨、日本浮世繪等,具有東方精神的創作產生濃厚興趣。這些充滿寫意的東方風格,多多少少對西方的藝術家都產生了一定的影響力。反之,西方的藝術家也在一定的程度上影響了東方。這也是為什麼當我們談論零派、具體派、物派、龐圖國際藝術運動,總讓人有異曲同工之妙。但依然要再次強調,派別或藝術運動的出現,絕非一夕之間,是與每一時期的社會氛圍、制度與走向,有著密不可分的關係。有些藝術家在衝擊之下以反叛、反傳統的姿態,選擇背道而馳另闢新路,也有些藝術家在吸收之後包容不同,以新知融合已知的基礎,繼續往他方發展。但無論如何,這些藝術運動,彼此以東西方的立場,都大力的推動戰後前衛藝術運動的發展,各個都為藝術史的書寫,獻上了許多精彩的篇章。

________________________________________

–

「東方畫會到龐圖國際運動」

若談「龐圖國際藝術運動」,就不能不先提「東方畫會」;若提到「東方畫會」,就不能不先聊聊李仲生。

李仲生(1912-1984)出生於廣東,自小就嶄露繪畫天分,1930年進入上海美專西畫科,後又加入提倡現代藝術的繪畫團體「決瀾社」,渴望一探究竟現代藝術的前衛精神。1932年,前往日本東京繼續深入學習,期間親眼在展覽中目睹當時西方著名的抽象藝術、超現實藝術、立體主義等(蒙德里安、康丁斯基、達利、畢卡索、米羅等人繪畫作品),也受許多教師影響,包含留法的藤田嗣治,這些經驗上的刺激,對日後李仲生在臺灣指導學生有很大的影響。尤其藤田嗣治因反學院而開創的咖啡廳教學法,以及反傳統而相當堅持「走自己的路」的理念,更讓李仲生在教學上強調「絕不模仿自然與他人」,提倡獨創精神。因此,1949年李仲生隨國民政府來台時,有感於當時現代藝術觀念的缺乏,積極在寫作上發表現代藝術理論,引進西方與日本前衛畫派的介紹,又開設畫室,吸引到一批習畫的年輕人,其中包含李元佳、吳昊、夏陽、陳道明、歐陽文苑、蕭勤、蕭明賢以及霍剛,這群年輕人於1957年,共同組成「東方畫會」,當時這群充滿抱負的年輕藝術家,被報章形容為「八大響馬」。

霍剛回憶起向李仲生學畫的往事。他說,小時候非常喜歡放風箏「看著風箏,看那個線啊,下面的尾巴在風吹動的時候搖曳,我覺得那畫面很美!」 ,因此把風箏留在心裡的印象以抽象的方式描繪下來,李仲生一看說「你這是超現實!」,霍剛笑著說,當時他連超現實是什麼都不知道,李仲生解釋「超現實已經要會想了!它不是不寫實,它是更寫實!」,但當霍剛想繼續追問下去,李仲生就又不多說明了。但認識李仲生之後,霍剛認為最重要的轉變,就是他所強調精神性的觀念。這是他探索現代藝術相當重要的啟發。

________________________________________

–

【說明】

還記得前面所提到,發起具體派的吉原治良嗎,他也是與藤田嗣治會面後,與李仲生一樣皆承襲了獨創的藝術精神。尤其李仲生堅持「不給學生看他的作品」,使學生從無範本可參閱,讓八大響馬的每一位,都能誕生迥異的風格,皆以自身的內心狀態,發展了對繪畫的信念。

而堅信「走自己的路」的藤田嗣治,當然也被後世的藝術史學家,放在自成一脈的巴黎畫派中,這對於1913年就前往法國,並能在法國藝壇上成為備受注目的東洋畫家,非容易的事。若以一戰與二戰作為節點,一戰之後留學西方的亞洲藝術家,如林風眠、徐悲鴻,彼此的互動較像是師徒關係,但也隨著西方對東方藝術興趣的高升,二戰之後,東西方藝術家的往來,已經能平起平坐,是朋友與朋友之間的情誼。

以上描述都顯示了,藝術在時代日新月異的推進之下,東西文化彼此的碰撞,看似革命般的過程,反而產生的火花,為後人留下更深刻的記號。而藝術家在這漫長的過程中,更必須忍受創作上的孤寂,甚至不被認同,在孤獨中依然能站穩在自己所堅信的理想上,實在是份煎熬,但也正因如此,藝術家們能遇上知音,或有三五好友相伴,即便只是短暫的交流,都能轉化成無價的珍寶與持續前行的動力,彼此在激勵中,為藝術帶來永恆。

________________________________________

–

八大響馬在1957年,於臺北舉辦第一屆東方畫展;1960年受邀至紐約米舟畫廊,前進海外。而東方畫會中的蕭勤,是最早留學海外的藝術家,當他在1961年與另外兩位藝術家成立龐圖藝術運動時,亦努力地在促進兩端的交流,1963年,再帶領龐圖回到臺北辦展。而霍剛,當然也在這樣的環境與激發之下,於1964年啟程前往歐洲。初到之時,全然不同的藝術氛圍給予他超乎想像的眼界,也才發現,原來「超現實」已經被西方人玩得這麼厲害了!這時候開始思考,該走哪條路?很快的,出身書香世家的霍剛,有著從小與祖父學詩寫書法的經驗,從自身的東方底蘊,找回他該繼續的方向。所謂的東方底蘊,在中國詩學的表現中,可透露些端倪,霍剛解釋,從萬物、大自然中,回應到自身情感的變化「其實那感覺是很實在的」,但要經常透過畫面將「它」練習出來,巧妙地平衡,如中國思想的太極「考慮得太少不行,考慮得太多,又會變得很匠氣」。尤其喜愛聆聽歌劇的霍剛,他說這樣的道理,都可以回應在音樂、書法、繪畫當中,不論哪種形式,都在考慮「造型、節奏、構成」之間的呼應。因此開始在形狀與色彩中加以琢磨,又再從中國詩句的「畫龍點睛」、「萬紅叢中一點綠」,提煉詩意想表達靈巧活潑的奧妙。決定捨棄明暗,或說,以色彩表達明暗,為色彩的對話,乃至於空間結構,創造此起彼落的變化。

霍剛於內頁所寫下之展覽論述。(圖片出處/Sothebys)

霍剛在展覽論述中寫道:

「由於世紀的變遷,世界距離因科學文明之進步而日益縮短,使吾人不能不從思想上深入探討,以求取新的認識,並修正今日畫壇上雜陳之混亂形態;尤其是一個藝術家,更應有此敏感與決心不可。故此我們決定:循世間的真理,走自己的道路。雖然憑著先哲的足跡,也可向一定的目標跟進,或向既定而未成之目標推進,但如能開闢新途徑,那將更富生存與創造的意義!

我們已確定了我們的方向—使個性納入永恒之人類精神領域,融合在宇宙之中。」

一九六七年三月於米蘭

霍剛、罷起、否司凱依、費拉利

–

「霍剛繪畫形式分析」

郭東杰表示,至今在蘇富比共經手過35件霍剛的作品,很開心是全數賣出。更印象深刻其中一次的拍賣:當時有一幅作品預估的價格在30-40萬港幣,拍賣當時,共有四十幾位買家在拍賣場上競標,最後以50萬港幣的金額成交。買下的是一位來自印尼的買家,這位買家郭東杰到現在都還不知道是誰,但他說明,當這位買家願意用超出這麼多預估價的金額,只為買下這件作品,代表了他並非用市場價值來考量這位藝術家,而是純粹出於他對藝術家、對這件作品的喜愛,因此有著「即便超過預估價,也一定要買下來」的心情。

當然,許多人都會問郭東杰這個問題,他說「我也問了自己三年」,便是:霍剛的作品究竟有沒有什麼明顯的風格改變?在這場演講之前,當郭東杰再次重新整理霍剛的作品時,也找到可依循的分類。他依照蘇富比所經手過的作品為大家分析霍剛繪畫形式的轉變:

備註:

雖依照年代作為階段分類,但不代表過去的元素就再也不會出現在之後的風格中,而是以較顯著的圖象作為大方向的概略分類。

以下所有作品圖片皆來自蘇富比拍賣網站,更多作品及拍賣資訊請參閱:https://www.sothebys.com/en/search-results.html?query=ho%20kan

第一階段 1966-1968

以「三段式」構圖表現,並且一定會出現「珍珠奶茶」與「吸管」。

備註:珍珠奶茶與吸管是霍剛老師親自形容。珍珠奶茶指的是圓形符號;吸管指的是線條符號。

第二階段 1968-1970

出現「中分」構圖,還是有珍珠奶茶,但珍珠奶茶變得較小顆了,而吸管依然還是在。

第三階段 1970之後

「回字型」或是「十字型」的分割構圖,珍珠奶茶漸漸看不到了,出現的是眼睛(指兩個點),畫面開始放得更空了。同時,在1970期間,添加更多情感元素的造型,從形象上看到較感性的造型構圖。

–

第四階段 1980之後

出現「雙胞胎」的對稱結構、「螺旋型」的畫面結構。

–

第五階段 1990之後

最明顯的是「金鐘罩」的畫面構圖。

也有許多藏家會問郭東杰,究竟要收霍剛哪些時期的作品較好?郭東杰表示,霍剛早期的作品價值在於,那是一段買不回的黃金時期。而越到晚期及現在所創作的作品,其價值在於,作品尺度變大很多,也較亮麗活潑,霍剛在掌握這些形體這麼多年之後,畫面當然也變得較豐富。

________________________________________

「畫畫只要有兩樣東西,一個是精神性、一個是個性。」 —霍剛

情感直率的霍剛,在創作的當下並不會讓自己考慮得這麼多,有時畫到一個段落,覺得該停了,就把作品先擱著,可能明天再繼續,下一次或許會有更驚喜的東西出來。但也必須說,這是在一輩子的累積之下,始得心境能越放越鬆的成果。

對於霍剛來說,與其說抽象,不如說是將其內在情感抽出形象。一輩子都在畫面中追求自由的霍剛,一幅畫在反覆的疊色與勾勒中將當下的情感慢慢浮現於上,情感有它的高低起伏、忽快忽慢,於是在畫布中,藉由線與線的分離與交錯、面與面的堆疊與並置,不僅具象了每一心境,最後那一撇、一點,也成了最高亢響亮的時刻。這樣直覺式的繪畫方法,建構了平面中的空間張力,也讓色彩之間有了詩意的對話,不複雜的道理,反而成為這位藝術家最深層真摯的表達。